1835年,25岁的英国军官罗林森发现“贝希斯敦石碑”,上面铭刻三种楔形文字,即古波斯语、埃兰语、阿卡德语。据说,该石碑是公元前522年大流士一世为了颂扬自己,让人用埃兰文、波斯文和阿卡德语巴比伦方言三种文字把其战绩刻在石头上的。

学者拱玉书的《西亚考古史》:“罗林森的解读方法,从专有名词入手,即首先确定专有名词,再把希腊古典作家著作中保留的读音分解成字母,然后再把具体字母与具体的古波斯楔形符号对号入座。”于是,依靠古希腊文献中精准的“音译词”等,非专业出身的罗林森成功破译楔形文字。

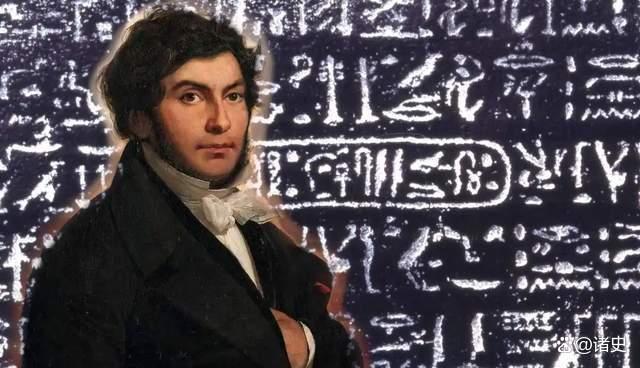

1799年,拿破仑远征埃及时,军官布夏尔在埃及罗塞塔发现一块石碑,碑体为磨光玄武岩,上面刻着三段文字,分别由古埃及象形文字、古埃及通俗体文字、古希腊文组成,史称“罗塞塔石碑”。据说,该石碑制作于公元前196年,刻有古埃及国王托勒密五世登基的诏书。

1822年,34岁的商博良通过古希腊文献,破译了古埃及文字,认为一种集表音和表意为一体的文字系统。后来,西方学术界认可商博良的研究,认为他破解了古埃及象形文的意义与结构。

在罗林森与商博良之后,考古出土的楔形文字与古埃及文字已经不再神秘,逐渐就被西方学者一一破译内容,据此揭开了两大文明的面纱,并根据破译撰写了厚厚的历史。

问题是:无论楔形文字、还是古埃及文字,都已是“死文字”了,那么西方学者的破译,到底可不可信呢?对此,先秦之前的中国文字演变给出一个回答。

文字是语言的载体,而语言是时代的反映,因此不同时代的语言文字,即便字形相同,其内涵往往也会有所不同,甚至出现巨大的变化。比如,以下几个文字,就是时移世易字义而变。

首先——贞字

周易中最常见的四个字是“元亨利贞”,其中战国《易传》(与《易经》合而称之为》周易)解释是“元者,善之长也,亨者,嘉之会也。利者,义之和也。贞者,事之干也。”

后来,唐代孔颖达解释为:“元,始也;亨,通也;利,和也;贞,正也。”

但甲骨文出土后,就改写了传统认知,原来“贞”其实就是“占”,比如纣王时代的甲骨文卜辞“癸酉卜,贞,多妣献小臣卅、小妾卅于帚”等。

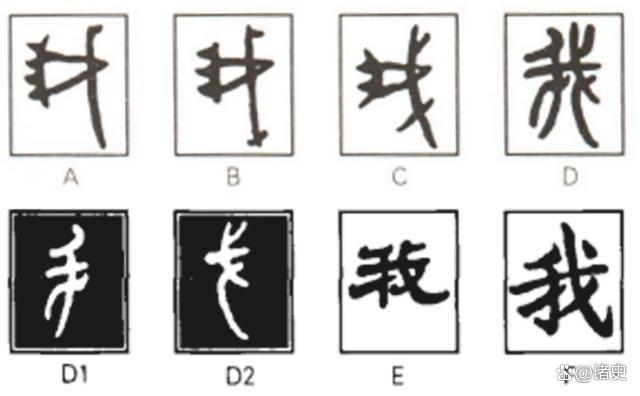

其次——我字

如今的“我”是第一人称代词,但在甲骨文中,“我”的字形却是一件有柄有钩有锯齿的大斧,显然说明“我”是一种古代杀人武器。

西周前期,“我”本义还是代表武器,但衍生出了“杀”之意,因为尚书中有“我伐用张”。

但春秋晚期后,“我”就逐渐变为了“自己”、“己方”,《孟子》中“万物皆备于我矣”的“我”就是自称。

第三——来与麦

来与麦这两个字非常有趣,本义与如今我们理解的截然相反。因为,以甲骨文来看,“来”其实是一株小麦的形象,本义是指小麦;而“麦”是由“来”与“夂”(朝下的脚)构成,本是到来的意思。

也就是说,“来”其实才是植物小麦,而“麦”其实才是来去的“来”。但不知道什么原因,这两个文字的本义颠倒了。

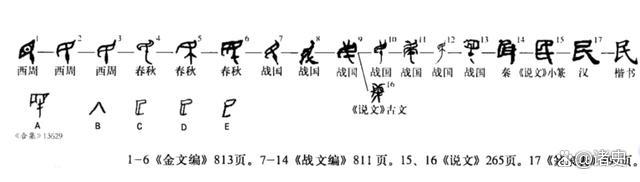

第四——民字

如今的“民”是指平民百姓,具体来说是大众的、非官方的、非军事的等。但甲骨文中的民字,字形像一只被刺伤的眼睛,表示由刺瞎一只眼睛的战俘充当奴隶,致使一目而盲,可能是“盲”的本字。

郭沫若在《古代研究的自我批判》:“民与臣两个字,在古时候本都是眼目的象形文。臣是竖目,民是横目而带刺。横目则是抗命乎视,故古称‘横目之民’,横目而带刺,盖盲其一目以为奴征,故古训云‘民者盲也’。”

因此,上古之民与后世之民的内涵,显然是大不相同的。同时,上文谈到的“百姓”,本义是百家之姓,而上古显贵之人才有姓氏,所以当时“百姓”无疑不是一般人。

第四——人与夷

如今“人”是物种属性,但《春秋》中有所表述:人就是夷,都是古之贱称,随着时代的发展,到了春秋时期,被征服之夷在服役且同化后称之为“人”,未被征服的外族为夷。

甲骨文中的夷字,由“弓”与“矢”组成,即弓矢为夷,而非传统理解的大弓为夷。因此,夷字之初肯定没有贬义,而是客观描述,但社会发展赋予“夷”具有落后、异族等含义。

与之类似的是“戎”,甲骨文中的字形,是由用于进攻的“戈”和用于防御的“甲”构成,本义是兵器的总称,但后来却被用来称呼某些外族。

笔者认为,周王朝用戎、夷称呼某些部族,可能含有标记对方武力水平的意思,戎的危险度高于夷,夷的危险度高于“人”。

第五——华与花

以文字溯源看,“华”本义是植物的花蕾、花朵,后来引申出光彩夺目、绚丽、繁盛、华丽等等。因此,华夏之华,最初可能与“花”有关,著名考古专家苏秉琦认为:“菊科”和“玫瑰”花纹图案,是仰韶庙底沟文化彩陶上最常见的纹饰,可能就是华族(即华夏民族)得名的由来。

随着社会发展,华字衍生义较多,且又属于常用赞美的表达,因此就容易混淆,于是魏晋时期造出“花”字,即从“华”中分化出了“花”。

上古社会比较简单,需要的文辞较少,随着社会越来越复杂,表达需求越来越多、越来越精细,自然而然的就会分化老字、创造新字。

除此之外,随着时代变化含义出现变化的汉字多不胜数,还有邑(上古时应为国都)、中(初意应为立表测影之表)、兵(初指手握一种武器)等等。

总之,先秦之前的汉字,即便字形没有出现变化,但随着时代变化,文字含义也往往会出现一些变化。正因如此,即便中国存在《尔雅》等辞书、以及还有大量文献参照的情况下,古今学者对先秦一些文献的理解,依然存在不少争议。

按照西方历史叙事,古埃及与两河文明,都是传承数千年的文明。而以中国文字看,在此传承过程中,文字字形或许没有变化,但不少文字的内涵必然有所变化。

由此就带来两个疑问:其一,与表意的汉字不同,从古埃及文、楔形文字的字形上,是难以推测出意思的;其二,无论贝希斯敦铭文、还是罗塞塔石碑,都是距今2500年前后的产物,但因为字义会变,那么破译这一时期的楔形与古埃及文字,就能破译更古老的文字?除非,从这两种文字创立到后来,其含义一直静态的保持不变,否则就不可能被真正破译,但这一点显然不可能。

因此,姑且不谈罗林森与商博良破译死文字的奇迹,到底可不可信,但就文字含义会随时代变化而变化,尤其是非表意文字在时代变化中、在不同地域中字形与字义都更容易发生变化来看,更早的楔形文字与古埃及文字几乎不可能被真正破译。

由此,西方根据破译“出土”文献而编出的古埃及文明、两河文明,其中叙事到底多少是真的、多少是胡说,还真是一个值得思考的问题。